表記の展覧会は3/8~5/15の会期で、中目黒駅近くの目黒川近辺にある当該美術館で開催されているものです。先日目黒川の桜を見に行った時は時間が無くて美術館は見れなかったので、今日(3/8)時間を少し調節して1時間ほど速足で見て来ました。目黒川の桜よりも美術館の桜の方が春爛漫と咲き誇っていました。

【日時】2022.4/8(Fri) 16:00~17:00

【会場】郷桜美術館(中目黒)

【展示の模様】

この展覧会は毎年(コロナによって中止になった年もあるかも知れない)桜の花の絵画を公募ではなく、若手中堅画家(主に40代か?)に「桜」をテーマに日本画の制作を依頼して催されるコンペティション形式の展覧会で、今回(2021年応募)で九回を迎えるという事です。

見事大賞に輝いたのは、宣伝チラシを飾った『燦燦2021』(八谷真由美作)でした。他の色鮮やかなカラフルな作品の中で、一瞬水墨画か白黒写真作品かと見まごう程の異彩を輝かせていた作品です。

ソファーに腰かけてジーット見ていると、その特徴が良く分かってきました。僅かに薄灰色を帯びた白い花びらは、奥行きが有りしかも立体的に何十にも折り重なっていて、画面から飛び出して来る花の塊もあります。僅かに薄ピンクに見える花ビラもある。これは幻覚なのでしょうか実際にうすく色が塗ってあるのでしょうか?分からない位。一見地味な感じの絵ですが、よく見れば見る程、その豪華絢爛さが目に迫って来ます。こういう桜があったんだという驚きを禁じ得なかった。

その他自分の好みに合って印象的だった作品を幾つかあげますと、

幹があっての桜花を実感させてくれます。こんな見事な幹は見たことがない。

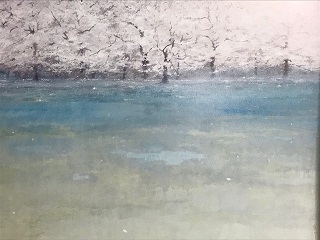

説明板にあった様に、コロナ禍の中での外出自粛が、桜花の寂しさを表しているが如く、淡い茫漠な花と公園の芝生とも水面ともおぼつか無い曖昧な空間が一層空虚さを増して、この時代を象徴している様に感じました。

雅なみやこの屏風絵の一部を、切り取った様な錯覚をおぼえる物語性、を感じる作品です。それにしても子供とライオンが頭にかぶるシャボン玉の様なものは何なのでしょう?コロナ防止の防毒マスク或いは平安時代に舞い降りた宇宙人同士の通信器具メルヘンチックな絵です。

これら今回の展覧会の作品の他に他のフロアには、過去の作品で謂わば大作とも言えるものが沢山展示されていました。こちらで気にいた作品は多くあってすべては記録出来ないので、二三例示しますと。

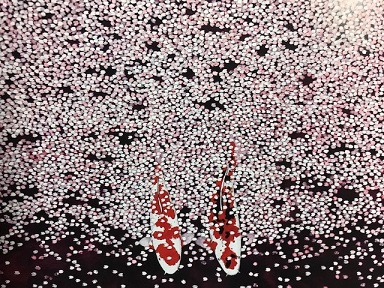

先ず第一にすごいと思ったのは第1回の大賞受賞作品でした。(本物はもっと鮮やかな素晴らしい色です)

「花音」という言葉があったのでしたね。女の子に名付ける親もいるようですが、この場合文字通り花が何らかの音を立てるのでしょうか?数多い花が開く時に音がするのかも知れない。説明板には、この作品が天然記念物で有名な三春町の樹齢1000年以上という「滝桜」を、地元産で有名な絹(シルク)素材の台紙に描いたら思ったような色合いが出たといった趣旨のことは書いてありましたが、花音の意味は書いてありませんでした。つい先だってバッハ『フーガの技法』を聴いた音楽愛好者としては、これは「カノン」の意味だと解釈したい。即ち、花びらが次から次と滝の水しぶきの様に輻輳して流れ落ちる様からカノンが聞こえる様な幻想的な状況を表したかったのではなかろうか?と思います。明日フランクのヴァイオリンソナタを聴きますが、最終場面はカノンの連続だった様な記憶があります。

次は今回の展示ではなかった(見落とした)のかも知れませんが、前回数年前に観に来た時その大胆な構図と発想、色の組合せに驚いた記憶がある作品です。

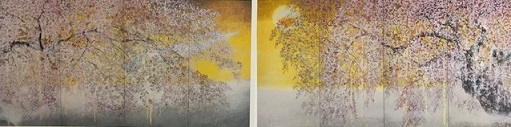

また、屏風絵の展示もあって、大きく書かれた見事に咲く花は江戸時代の狩野派を思い出す豪華絢爛さが有ります。

またこれも前記の「滝桜」ですが、夜桜が少しのライトに浮かび上がっている幽玄な姿を見事に表している作品です。

狭い美術館ですが、何年振りかで来てみるとソファーが有ったり換気に気を配ったり、説明板が充実していたり美術館も努力しているなと思いました。東京の桜が散っても5月中旬までやっている展覧会なので、じっくり見れればいいなと思ったりしています。