【日時】2024.1.14. (日)14 :00 〜

【会場】渋谷・NHKホール

【管弦楽】NHK交響楽団

【指揮】トゥガン・ソヒエフ

〈Profile〉

1977年北オセチア共和国 (ロシア)のウラジカフカスに生まれ、サン クトペテルブルク音楽院で指揮を名教師イリヤ・ムーシンに師事、さら にユーリ・テミルカーノフにも学ぶ。2008年からトゥールーズ・キャビトル 劇場管弦楽団音楽監督として同団の発展に寄与した一方、2012年 から2016年まではベルリン・ドイツ交響楽団の首席指揮者を兼任、さ らに2014年からはモスクワのボリショイ劇場の音楽監督を務めたほか、 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ロイヤル・コンセルト ヘボウ管弦楽団をはじめとする名門オーケストラや歌劇場への客演など、コンサートとオペラの両 面で国際的に幅広く活動を展開してきた。2022年には愛する母国がウクライナに侵攻したこと に心を痛めて、ボリショイ劇場とトゥールーズ・キャピトル劇場管弦楽団の両方のポストを辞任した が、以後も世界中から引く手あまたで、ロシア作品で示すダイナミックなスケール感、フランス作 品での洗練されたセンス、ドイツ作品での正統的なアプローチの中での充実した表現など、的確 な様式感とパレットの豊かさが高く評価されている。N響にもほぼ毎年客演して名演を聴かせてお り、今回もフランス、ドイツ、ロシアの3つのプログラムを通して、そうした彼の多様な表現力が発 揮されるに違いない。[寺西基之/音楽評論家】

【曲目】(①ビゼー(シチェドリン編)/バレエ音楽「カルメン組曲」については既報を参照)

②ラヴェル/組曲「マ・メール・ロワ」

(曲について)

ラヴェルの舞踊に対する嗜好は、懐古趣味と結びつくことが多い。特にバロック期(17~ 18世紀)の宮廷舞踊は、生涯を通じて彼の作曲の源泉となった。

《マ・メール・ロワ〉もこの系譜に連なる。も もともとは友人であるゴデブスキ夫妻の子ども たちに献呈したピアノ連弾組曲だが、ほどなくそっくりバレエ化できたのは、着想の源が ルル・ペロー(1628~1703)の「教訓付き昔話がちょうおばさん(マ・メール・ロワ) の話」だったためであろう。17世紀フランスの宮廷では、良家の子女の道徳教育として お伽話(妖精物語)が流行していた。ルイ14世の姪に献呈されたこのお伽話集 (1697年出 版)より、ラヴェルは「眠りの森の美女」をバレエの筋書の中心に据え、前奏曲や間奏曲 などを新たに挿入しつつ、各曲を劇中話として再配置した。本日の管弦楽組曲は、こう したバレエ化のプロセスにおいて生まれた作品である。ここでの曲順・構成はまだ最初 に作られたピアノ連弾版と同じである。

第1曲〈眠りの森の美女のパヴァーヌ) 管弦楽版ではまず、2拍子の宮廷舞踊パヴァー ヌが、厳かに物語の開始を告げる。

第2曲〈一寸法師〉続くは、道しるべに撤いたパン層を鳥に食べられてしまい途方に 暮れる男の子のお話。古い多声曲 (オルガヌム) 風の響きと鳥のさえずりが、遠くて暗い森の中を想起させる。

第3曲〈パゴダの女王レドロネット〉今度は、ドーノワ伯爵夫人(c.1650~1705)作「緑の蛇 」の場面。入浴中の女王のそばで陶製のパゴダ (首振人形)たちが木の実の殻を鳴らして一斉に演奏するのは、5音音階の愉快なガムラン風舞曲である。

第4曲〈美女と野獣の対話〉そして、ボーモン夫人 (1711~1780) 作のお伽話集「子ども の雑誌』 (1756) より 「美女と野獣」。優雅なワルツの主題(美女)と、低音で轟くような主題 (野獣)の緊迫した対話の果てに、清い心と愛の力で野獣が王子へと変身する。

第5曲(妖精の園) 最後は、厳かな3拍子の宮廷舞踊サラバンドにのせて王子の愛で 30年の眠りから目覚める王女が描かれる。バレエ版では善良な仙女ペニーニュが2人 祝福して幕を閉じる。

◯作曲年代

[ピアノ連弾版] 1908~1910年

【管弦楽版]1911年

[バレエ版] 1911年

◯初演

[ ピアノ連弾]1910年4月20日、独立音楽協会(初回演奏会)

[バレエ版] 1912年1月28日、パリのテアトル・デ・ザール

[管弦楽版] 1912年8月27日、ロンドンのプロムス音楽祭

③ラヴェル/バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

(曲について)

ラヴェルは若い頃からコスモポリタンであった。そのため、彼がヨハン・シュトラウスⅡ 世およびウィンナ・ワルツを礼賛する曲を早い時期 (1906年頃)から構想していても不思議ではない。この曲は、ロシア・バレエ団の興行主ディアギレフからバレエ曲を委嘱されたことで、1919年から翌年にかけて一気に完成した(ただし、結局バレエを上演したのは ディアギレフではない。初演は、ディアギレフー座でダンス経験のあったソニア・コルティ振付によって1926年 にアントワープで実現し、パリ初演は1929年のイダ・ルビンシュテイン一座の公演を待つことになる)。

ラヴェルが想定した場面は、「1855年頃の (ウィーンの) 皇帝の宮殿」。曲は伝統的なニ部形式(A-A' またはA-B)ではないが、全体が大きく2つの部分に分けられる。第1部を構成するのは序奏と7つのエピソード(新しいテーマ)で、このうちラヴェルはひとつ目の エピソードに対して次のような筋書きをつけている。「うずまく雲の切れ目から、ワルツ( ヴァルス) を踊る男女たちの姿がときおり垣間見える。雲が少しずつ晴れてきて、輪を描き がら踊る人々であふれかえる広間が見える。次第に舞台は明るくなり、シャンデリアの光 が燦然と煌めく」。この最後の部分では、フォルティッシモで奏される、華やかなシン ペーションのリズムのワルツが印象的だ。

しかし、この第1エピソードが終わり、関連するモティーフから成る6つのエピソードが続いた後、曲は全合奏の頂点から急速に下行して、冒頭の暗さを彷彿とさせる第2部へと移行する。ここからはもう新しいエピソードは現れず、第1部で登場したモティーフ の断片があたかも亡霊のように、執拗に、そして荒々しく変容していく。「幻想的で、破 的な運命をもたらす旋回の印象」(ラヴェルの言)が劇的に繰り広げられるなかで、曲は終末を迎えるのである。

不気味で怪奇な雰囲気だが、この作品構想時のラヴェルの言葉を今一度思い起こ したい。「僕が(壮大なワルツの) 素晴らしいリズムに心底共感していることを知っているだろ。この舞踊の表現する生きる喜び (la joie de vivre) は (中略)ずっと奥深いよ」 (1906年: 月7日、ジャン・マルノルドへの手紙)。彼がワルツに見出していたのはヒューマニズム、根源的 な「生きる喜び」なのである。

◯作曲年代1919年12月〜1920年4月

○初演 1920年12月12日、サル・ガヴォー、[バレエ初演初演]1926年10月2日、アントワープのフラマン王立歌劇場

【演奏の模様】

(①ビゼー(シチェドリン編)/バレエ音楽「カルメン組曲」については既報を参照。)

《20分の休憩》

②ラヴェル/組曲「マ・メール・ロワ」

楽器編成 二管編成フルート2(ビッコロ1)、オーボエ2 (イングリッシュ・ホルン1)、クラリネット2、ファゴット2(コントラファゴット1)、 ホルン2、ティンパニー1、トライアングル、シンバル、大太鼓、タムタム、シロフォン、ジュ・ドゥ・タンブル、ハープ1、チェレスタ1、弦楽五部

この管弦楽曲も次の③ラヴェル/バレエ音楽「ラ・ヴァルス」も、フランスのモーリス・ラヴェルがバレエ音楽として作曲したもので、「ラ・ヴァルス」は非常に有名ですが、この「マ・メール・ロワ(Ma mēre Roi)hukkats注」は我が国ではほとんど演奏の機会が無く知られていないバレエ音楽です。ざっと調べてみても、最近では5年程前に「ミューザ夏祭り」で音大オーケストラを背景にバレエ公演がなされたもの(下記参照)が見つかりました。指揮者のソヒエフは数年前までフランス、トゥールーズキャピトル劇場管弦楽団の音楽監督を務めていた関係もあるのでしょう。フランス物バレエの管弦楽曲も何回も指揮してきた上での選曲だと思います。

hukkats注:フランスの詩人で作家のシャルル・ペローが8つのおとぎ話をまとめた童話集『昔ばなし(フランス語版)(Histoires ou contes du temps passé)』をパリで出版したものを、イギリス人作家ロバート・サンバーが英訳し、"Histories, or Tales of Past Times"と題して母国に紹介した。その本の口絵(左下図)のドアに「がちょうかあさんのお話」を意味する 「contes de ma mère l'oye」の掲示板が貼ってあり、そこから「tales of mother goose(マザーグーズ物語)」の名が広まった。このバレエ曲名にも「ma mère l'oye(私の母なるガチョウさん)」の名が付けられている。

(参照)

公演名:洗足学園音楽大学 バレエコース前期公演 フェスタサマーミューザ川崎 2018

日時:2018年7月27日(金)

会場:ミューザ川崎シンフォニーホール

指揮:秋山和慶

演奏:洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団 バレエ:谷桃子バレエ団、牧阿佐美バレヱ団、東京シティ・バレエ団、洗足学園音楽大学バレエコース

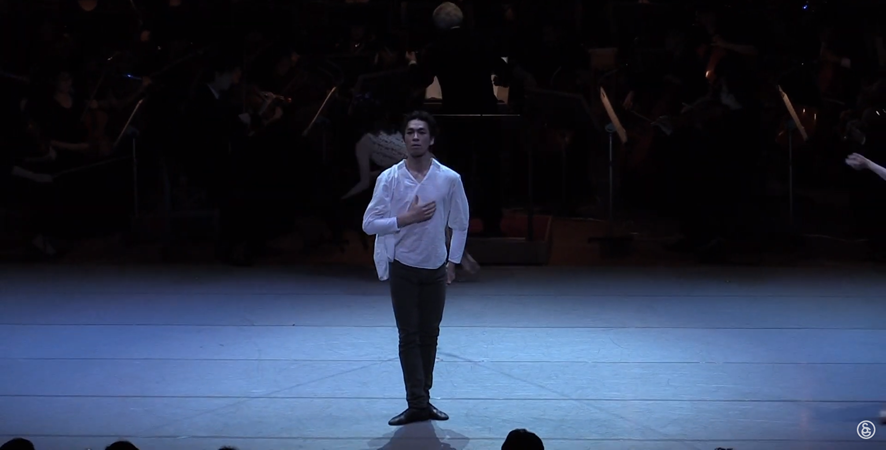

しかしこの曲は、剛柔二面性のあるラヴェルの音楽の中では、「柔」に分類出来ると思われるソフトで非常に柔らかな旋律を多く含む管弦楽曲でした。①第一曲から⑤第五曲から成る組曲(上記(曲について)参照)の中でも特に⑤第5曲において、コンマスの美しいソロに続くVn.中心のアンサンブルによる王女が愛と眠りから覚める場面では、美しいバレエの舞台を想像してしまいました(参考:バレエ「眠りの森の美女」はチャイコフスキー作曲のものの方が有名です)。以下に上に例示した場面の画像を幾つか添付しました。

第一曲、Flの響きで静かに立ち上がり暫し続く中、Picc.が一鳴きして鳥の声を模し、弦楽が優麗な調べを奏でる。

③ラヴェル/バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

楽器編成 三管編成弦楽五部16型(16-14--12-10-8)フルート3 (ビッコロ1)、オーボエ3 (イングリッシュ・ホルン1)、クラリネット2、パス・クラリネット1、ファゴット2 コントラファゴット1、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ1、ティンバニ1トライアングル、タンブリン、小太鼓、大太鼓、シンバル、サスペンデッド・シンバル、カスタネット、タムタム、ジュ・ド・タンブル(グロッケンシュピールで代用)、アンティーク・シンバル、ハープ2、

最後の演奏曲、ラヴェルの『ラ・ヴァルス』はワルツの美しい旋律に乗った優雅な踊りの曲と一見思いがちですが、聴き進むと次第に力強く不気味な感じも受ける変奏が不安と暴力と破壊まで感じさせるようになり、これは将に彼の『ボレロ』等に列っせられる「剛」の方に分類されるでしょう。エネルギーを感じます。

この曲に関しては、大阪大学の伊藤信弘教授(音楽学)が、その生成時期とラヴェルの置かれた状況を分析し、興味深い独自の『ラ・ヴァルス論』を展開していているので以下にそれを抜粋引用して置きます。

「ラ・ヴァルス」に映る旧世界/伊東信宏

ラヴェルの「ラ・ヴァルス」というのは、捉えがたい曲です。「ウィンナ・ワルツ」へのオマージュだというだけあって、そこここからワルツの断片のようなものが聞こえてきます。それは時としてふるいつきたくなるほど魅力的に立ち上るのですが、それが全面的に展開されることはなく、奥の方でチラチラ見え隠れするだけです。そして、あの穏やかで甘い「ウィンナ・ワルツ」に基づいているにしては、「ラ・ヴァルス」にはどこか不穏なものが漂っています。特に後半、ワルツの回転は止まらなくなり、暴走を始めて悲鳴をあげ、最後には断ち切られるように終わります。どう見ても、どう聴いても、古き良き時代への賛歌などではありません。

そもそもこの曲は、はじめはあまり評判が良くありませんでした。当初は、ロシア・バレエ団の総帥ディアギレフがラヴェルに委嘱したバレエ音楽だったのですが、出来上がった曲を聴いたディアギレフは「これは傑作だがバレエじゃない、バレエの肖像画だ」と言ってこの音楽のバレエ化を断り、ラヴェルはディアギレフと仲違いすることになりました。同じ場に居て、このやり取りを聞いていたストラヴィンスキーは何も言わなかった、と伝えられます。

だが、時代が移り、1981年にカール・ショースキーが書いた闊達な書物『世紀末ウィーン』(邦訳の出版は1982年で、その後の「ウィーン世紀末」ブームの先駆けになった)では、この曲は冒頭に取り上げられて「19世紀世界の非業の死」を象徴する作品という役割を与えられています。私は曲を詳しく知る前からむしろこの評言が頭にあって、なるほどそういう曲なのか、と思ってはいたのですが、実のところあまり得心はゆきませんでした。最初に述べたように、実際の音楽を聴いてみると、魅力的なワルツの断片と不吉な加速についてラヴェルが本当のところ何を考えていたのか、感覚的に理解できなかったのです。

2020年にコロナ禍で家に閉じこもるようになってしばらくして、クサヴィエ・ロトが指揮する管弦楽版「ラ・ヴァルス」の映像を観て、ようやくピンと来るところがありました。—過去と現在との間に決定的な線を引かざるを得ない出来事が起こり、現在から見える過去が輝かしく、麗しく映る。と同時に、あの狂騒ぶりはやはりどこかおかしかったのではないか、という気もしてくる—ラヴェルは「ラ・ヴァルス」にそんな感覚を描こうとしたのではないでしょうか。

私にとっては、コロナ禍がその過去と現在との決定的な分割線となりました。ラヴェルの「ラ・ヴァルス」にとっては、第一次大戦(1914-18年)、ロシア革命(1917年)、スペイン風邪の流行(1918年から20年)、そして母の死(1917年1月)といったことがその分割線になったと思われます。ラヴェルは、母とヴァカンスを過ごしている時に第一次大戦勃発を知り、軍隊に志願しました。最初は体重が足りず入隊できなかったのですが、運転免許を取り輸送兵として志願し直して、実際に前線との輸送の任務に就いたのは1916年3月から翌年7月までです。激戦地ヴェルダンへの物資輸送という危険な任務で、多くの悲惨で不気味な光景を目にした、と伝えられています。ラヴェルの母は、この頃次第に弱っていったのですが、1917年1月に亡くなります。幼い頃から特別な愛情で結ばれていた母を失い、ラヴェルは葬儀で憔悴しきった姿を見せていた、といいます。

「ラ・ヴァルス」が書かれていたのは、まさにこの前後のことです。「ヨハン・シュトラウスへの賛歌」、ないし交響詩「ウィーン」という曲が1906年頃から構想されていて、これらが「ラ・ヴァルス」の前身と考えられていますが、本格的に作曲に取り掛かったのは1919年12月だったようです。前述のような様々な分割線の後、ラヴェルはさらに自身の胸の手術などもあって、創作意欲を取り戻すのに時間がかかったのですが、「ラ・ヴァルス」は復帰後始めての大作だったと言えます。最初にピアノ独奏版、2台ピアノ版が書かれ、管弦楽版が完成したのは1920年4月、先ほど述べたディアギレフなどへの試演会が行われたのは、同年5月のことでした。

そんなことを考えると、ラヴェルが「ラ・ヴァルス」で示した「旧世界」(「1855年頃のウィーン」と作曲者自身は書いています)への思いを、約100年後の我々がコロナ以前の世界に抱く思いと重ね合わせることはそれほど乱暴ではないのではないか、と思われます。我々と同じように、ラヴェルも「あの頃」を懐かしく、取り戻したく感じており、そして同時に現在から振り返ると「あの頃」がやはりどこか狂っていたと感じていたのではないでしょうか。そうだとすれば、「ポスト・コロナ」ないし「ウィズ・コロナ」の演奏会がまず真っ先に取り上げるべきなのは、この「ラ・ヴァルス」だと私は考えました。

この曲の演奏が終わった途端、満員のNHKホールは歓声と喝采の大爆発となりました。流石のソヒエフも、N響を引っ張って力一杯の指揮をした疲れからか、何回か登退場を繰返した後は、指揮台の手摺に少しもたれ気味して挨拶していました。

今回は流石本場のバレエ公演を指揮してきた、ソヒエフによるスペシャル感が強い演奏会が聴けて、貴重な体験となりました。