今日11月7日(日)は24節気の「立冬」。旧暦十月の亥の月の生節で、これから冬に入る初めの節です。この頃は陽の光も一段と弱く、日脚も目立って短くなり、冬の気配が伺える様になります。ここ二、三日好天が続き、今日は特にコンサートに行く予定も無かったので、鎌倉界隈を散策することにしました。このところピアノリサイタルやオーケストラその他を聴きに行くことが多く、その記録を付けるにも時間を取られ、体がかなり鈍っている感じで、ストレスも相当溜まっていたので、運動がてら出来れば紅葉でも見てこようと思ったのでした。

でも午前中は、何かにと雑用に追われ、また今日10時からある音楽会のチケット発売があったので、出掛けたのは午後になってしまいました。しかもチケットの方は、そんなに買う人は殺到する程ではないだろうと高を括っていたせいで、数分遅れてWEBにアクセスしたらもう繋がらず、暫くしてつながったと思ったら、既に売り切れになっていました。失敗してしまった。油断大敵です。

昼近くに急いで昼食を済ませ、その後横須賀線に乗って北鎌倉で下車しました。

すぐ近くに円覚寺がありました。

今年は秋分(9/23)を過ぎてからも暖かい日が多かったたせいか、木々はまだ緑が多く、一部色づき始めた程度です。もともと鎌倉は横浜より南で暖かなのでしょうけれど。

さらに少し線路沿いに鎌倉駅方面に歩くと名月院(あじさい寺)があります。車道から、左手山方向に入ると小さな小川流れています。その先が明月院です。小川に何か鳥らしきものが動いているので良く見ると鷺のもよう。

小川は水の流れはほとんどなくチョロチョロ程度ですが、如何にも風情がある感じです。魚か虫でも捕まえているのでしょう。近づいてみるとかなり大きい鷺でした。

明月院は春から夏にかけて紫陽花の花で有名ですが、この時期はほとんど枯れてしまい、僅かに残り花が見える程度でした。

この道路沿いには、観光都市らしく。カフェやレストランや土産物屋が多く、しかもコロナ禍がやっと収まって来た最近、再開した処が多い様です。

道すがら、綺麗に赤く色づいている下草が見えました。

少し先には建長寺がありました。

境内の木立も、裏山の木々もほんのり部分的に色づき始めている感じ。

今日はハイキング姿や普段着の観光客が多かったのですが、中には和服姿の参拝者も見かけました。

更に少し道路を進むと、切りとおしの場所にトンネルがありました。日曜日のせいかマイカーの他にバイク姿のライダーや自転車も結構走っていました。

様々な小さなお店が開いていましたが、中には大きな建物でも廃業した店もありました。コロナ禍で大きい店程維持するのが難しかったのでしょうね。中には廃墟になって門柱だけが草叢に覆われている処もありました。

何れすべての店に限らず、すべての生きとし生けるものは滅びるのでしょうけれど。そう考えると何か無情感がこみ上げてきました。❝秋叢やつわもの共の夢の後❞。

その足で鎌倉駅まで歩きましたが、駅前はコロナ以前の数年前来た時とほとんど変わっていません。

小町通りは人出が戻って来ているみたい。

2の鳥居(3だったかな?)から段葛を歩いて、鶴岡八幡宮に向かいました。

次の写真は段葛沿道にある「鳩サブレ」本舗の本店です。随分大きくなったものです。

八幡宮の赤い建物が見えてきました。

境内では「菊花展」をやっていました。

久し振りの立派な菊たちを見ました。感激でした。

本殿の階段には子供の晴れ姿も結構見かけました。そうです、一週間早い「七五三」なのです。

本殿を参拝してから、東方面に向かいました。

近くにある小・中学校のグランドの先には天園の山が見えます。

この山の上は少し寒いのか、紅葉の色づきが少し進んでいる様です。

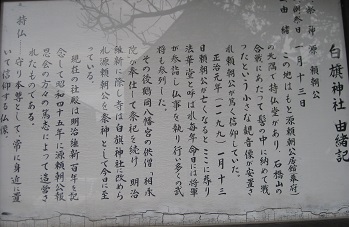

更に東に行くと、源頼朝公の墓所があった、現在は「白幡神社」に行き当たります。これと同じ名前の神社は日本各地にありますが、ここが本家本元です。

観光地らしく人力車で見て回っている観光客もいれば、ガイドに案内されている韓国観光客のグループも見かけました。

そうこうしているうちに、「立冬」に違わず、急速に日が傾いて来て寒くなって来たので帰りはバスに乗って駅まで帰りました。

かなり歩いたのですが足も痛くならないし、家に帰ってからも体調がいいみたい。その内時間を見つけてまたどこか街歩きでもしようと思っています。(勿論コロナ感染状況が現在の様な少ないままであればの話ですが。)